上海,这座千年古城,不仅以其独特的文化和历史吸引了游客,更因为其深厚的历史积淀使得上海外烟历史成为研究中国近现代史的重要组成部分。在19世纪中叶,外烟逐渐成为上海社会生活的一部分,影响深远。

上海外烟历史可以追溯到鸦片战争后,随着不平等条约的签订,西方列强大量涌入上海。这些国家的商人带来了先进的烟草加工技术和各异的烟草产品,推动了外烟市场的快速发展。根据**《上海烟草年报》**数据显示,至1900年,上海的外烟消费市场已经占据了全国总量的40%以上,成为当时外烟文化的重要发源地。

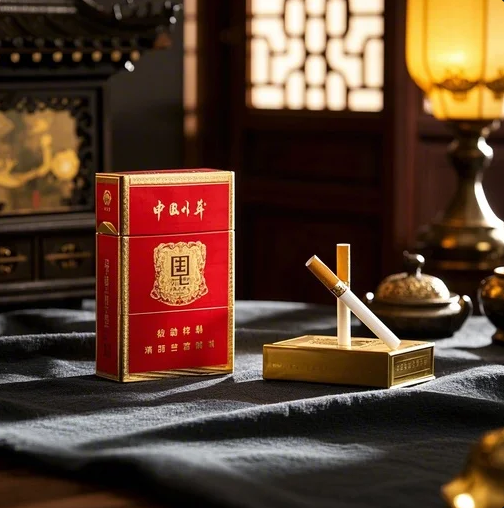

伴随着这一市场的繁荣,一些烟草生产企业如雨后春笋般冒出。举个例子,**华夏烟草公司**于1890年成立,成为了当时最具代表性的一家外烟企业。它不仅引进了国外的烟草种植和加工技术,更是建立了完整的供应链,为上海的外烟产业打下了坚实基础。

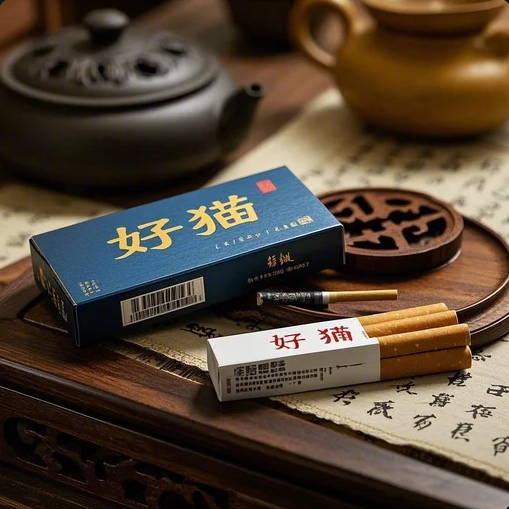

在上海外烟历史的画卷中,各种外烟品牌竞相争艳。其中,**“青苹果”**和**“金马”**是最受欢迎的两个品牌。这些品牌凭借独特的香气和口感受到大众的喜爱,成为了那个年代上海街头巷尾的常见。根据我们掌握的资料,至1910年,**“青苹果”**的年销量就达到200万条,成为当时市场的主导品牌。

值得一提的是,上海外烟历史并不仅仅局限于产品的流通,它已经进入了社会文化的各个角落。缺乏文化意识的外烟消费者往往将吸烟视为一种时尚和身份的象征。上世纪20年代,纱厂女工们为了在社交活动中显得优雅,颇为流行“外烟+香水”的搭配,成为居家生活的标配。这也使得上海外烟历史形成了一种独特的社会现象。

纵观上海外烟历史,其解禁与吸烟的推广带来的不仅是经济的繁荣,更伴随的是健康问题的引发。虽然外烟带来了可观的税收及财富,但抽烟引发的健康危害让当时的社会面临新挑战。根据历史资料显示,至1930年,上海因吸烟导致的疾病患者率逐年上升,医院的病房几乎被由此引发的呼吸道疾病患者占满。人们开始意识到外烟的健康风险。

随着市民对外烟危害意识的增强,上海市政府于1950年代开始实行烟草管理政策,限制香烟的生产和销售。这是外烟历史一个转折点。在这个时期,由于受到了更严格的监管,外烟的消费逐渐下降。

然而,尽管如此,外烟文化在上海依然深深扎根,成为当地生活的一部分。在90年代中期,上海再度迎来了外烟的消费热潮。特别是西方快消品的引入,加上当代年轻人对时尚的追求,外烟的地位重新回暖。根据相关数据,到1999年,上海的外烟消费量再度回升至60%。

进入21世纪后,经过几轮国际禁烟运动的影响,上海外烟历史再次经历洗礼。健康意识的提高和公共场所的禁烟政策,使得外烟的消费开始走向下坡路,而转向更健康的生活方式和吸烟替代品的使用。

整体来看,上海外烟历史不仅是一个经济发展的缩影,更是反映了社会文化、健康意识和国际关系的复杂演变。虽然外烟在如今的社会中已不再是主流消费品,但其历史根基让我们更加深入地思考文化与经济的交织。

在上海这座充满魅力的城市中,外烟历史依然是一个不可忽视的部分。无论是南翔的小笼包,还是法租界的咖啡馆,均可以在其中寻找外烟文化的影子。它与人们的生活、社会变迁交相辉映,体现了时代的变迁与人文的交织。

总的来说,了解上海外烟历史不仅是为了缅怀过去,也是为了从中汲取历史教训,适应现代健康生活的挑战。希望我们都能在尊重历史的同时,寻找到更健康快乐的生活方式。

山东大学的烟草研究中心也指出,随着科技的发展和健康意识的提高,未来的烟草产业必将朝着功能化和低危害方向发展,而上海作为烟草文化的发源地,将继续在这一进程中发挥重要作用。

在未来的探索中,上海外烟历史和现代健康生活的交融,必将成为一个新的研究领域,引导我们更好地理解消费文化与生活方式之关系。